-

“다시 열리기 어려운 전시” 바스키아전 성료, 25만명 다녀갔다

-

원치 않을 때 사고, 갈망할 때 내놓는다 [김지은의 아트 레이더]

-

장 미셸 바스키아 특별전, SNS 인증과 N차 관람 이어지며 흥행 지속

-

[outlook] 낙서처럼 보이시나요? ‘사유의 실험실’ 입니다

-

[2025. 12. 24] RM도 탄성…20만명 홀린 바스키아

-

[2025. 12. 23]‘장 미셸 바스키아’ 특별전, 누적 관람객 20만 명 돌파…N차 관람 열풍까지

-

[2025. 12. 22]전시에 반하고, 축제에 빠진다

-

[2025.12.21]“예술전시는 AI 시대에 질문을 던지는 일…K-현대미술 세계화할 것”

-

[알림] 뜨거운 바스키아, 금·토엔 2시간 더 만나요

-

[용호성의 아트 트랙]바스키아에서 커트 코베인까지…천재는 왜 27세에 죽는가

-

[2025. 11. 25]해부학 본 여덟살…바스키아, 그때 시작됐다

-

[2025. 11. 12]“언젠가 난 아주 유명한 사람 될 거니까, 자 찍어” 바스키아가 먼저 말했다

-

[2025. 11. 11]바스키아와 반구대 암각화

-

[2025. 11. 03] 경주 APEC CEO 서밋 특별기획전 ‘판타스틱 오디너리(Fantastic Ordinary)’

-

[2025. 11. 03] 경주서 개막한 APEC 특별기획전 ‘판타스틱 오디너리’…한국 현대미술, 세계와 대화

-

[2025. 11. 02] 세상 바꾼 ‘낙서’ 한국 찾다…장 미셸 바스키아 창작노트 첫 공개

-

[2025. 10. 10]Basquiat’s kingdom of crowns and chaos unleashed in Seoul

-

[2025. 10. 08]볼때마다 디테일 달라, CEO·교수도 찾았다…연휴 줄 선 이 전시

-

[2025.09. 24]국내 최대 규모! 감성과 상징으로 가득한 바스키아 특별전

-

[2025. 09. 22]바스키아의 불꽃 같은 작품 230점, DDP 상륙

-

[2025. 09. 22]해골 옆에 쓴 ‘육체’·’영혼’…바스키아가 남긴 ‘지식의 방’

-

[2025. 09. 21]’검은 골반’ 드러나자 탄성…바스키아 425억 명작 드디어 한국에

-

[2025. 08. 13]현대미술 거장 ‘장 미셸 바스키아’ 특별전 내달 개막

-

[2025. 08. 13]박보검이 비밀 전한다…바스키아, 172억 ‘세기의 낙서’

-

[2025. 06. 19] 장 미셸 바스키아 국내 첫 기획 전시 개최···“‘기호와 상징’으로 다시 만나는 바스키아 예술세계”

-

[2025. 06. 18] 장 미셸 바스키아 국내 최대 규모 전시…9월 22일 DDP 개최

-

[2025. 06. 17]한 점에 172억 ‘뉴욕의 피카소’…그의 걸작 60점 서울에 온다

-

새로운 경험을 추구하는 헤더윅의 인간적인 건축: 대한항공 모닝캄 2025년 3월호

-

유럽과 한국의 현대미술을 잇는 숨 프로젝트의 이지윤 대표

-

[이지윤의 아트 에콜로지]무라카미 다카시의 교토 입성

-

[2023.12.16]한국화와 컴퓨터는 현대미술을 어떻게 만날까?

-

[2023.12.13]예술가의 ‘붓’이 된 인공지능, 이젠 영상으로 시를 쓰네

-

[2023.12.01]“그래픽서 인공지능까지… 발전 기술 활용한 작품”

-

[2023.11.19]세상에 이런 미디어아트가 있네…무료 도슨트까지 해준다는 ‘그 전시’

-

[2023.11.09]8폭의 디지털 병풍 위를 흐르는 몽환적 ‘AI 산수화’

-

[2023.11.09]눈이 녹고 싹이 돋고 시선이 멎었다…계절이 흐르는 병풍이었다

-

[2023.10.07]인공지능이 그린 산수화, LED 병풍에 수놓았다

-

[2023.10.04]인공지능이 그린 산수화…DDP 수놓다

-

[2023.10.03]해리포터처럼 그림이 움직인다…판타지가 현실이 되는 DDP ‘럭스’

-

[2023.09.08]화려한 의자에 녹아든 ‘공감과 상생’… “지속가능성 비전 공유할 것”

-

[2023.09.08]“한국 건축의 문제, 멈춰 서서 같이 생각해볼 때”

-

[2023.09.07]21세기 영국의 다빈치 ‘헤더윅 전’ 기획한 이지윤 숨프로젝트 대표

-

[2023.09.06]CEO가 된 큐레이터, 현대미술 거장들 한국에 불러모으다

-

[2023.09.05]런던에 버려진 의자, 예술작품으로 재탄생

-

[2023.09.04]버려진 의자가 예술작품으로…MCM, ‘잉카 일로리’와 협업 전시

-

[2023.09.04]의자가 예술작품으로! MCM, 세계적 디자이너 잉카 일로리와 협업 아트 전시 선보여

-

[2023..08.01]‘영국의 레오나르도 다빈치’ 토머스 헤드윅의 30개 주요 프로젝트 드로잉을 만난다

-

[2023.08.03]세계 1위 기업 업무공간은 어떻게 생겼나?… ‘헤더윅 스튜디오’ 전

-

[2023.07.25]지루한 도시에서 쿨한 서울로… ‘헤더윅 전’ 기획한 이지윤 숨 프로젝트 대표

-

[2023.07.24]전시 ‘헤더윅 스튜디오: 감성을 빚다’

-

[2023.07.13]“유럽·아시아 함께 숨 쉬게…”/ 현대미술 큐레이터 이지윤

-

[2023.07.04]‘영국의 다빈치’ 헤더윅의 요란 발랄한 서울 나들이 전

-

[2023.07.03]팽이 의자·전기차에 뉴욕 ‘베슬’까지… ‘현대의 다빈치’ 손끝서 탄생

-

[2023.06.29]전 세계 랜드마크 심는 영국의 다빈치…천년 지나도 살아 숨 쉴 건축을 빚다

-

[2023.06.29]英디자이너 헤더윅의 작품, 모형으로 만나요

-

[2023.06.29] ‘영국의 다빈치’ 헤더윅 “노들섬을 공공 피서지로 만들고 싶다”

-

[2023.06.28] “노들섬 피서지 만들 것” 서울에 반한 ‘영국 다빈치’의 야심

-

[2023.06.28] 서울에서 보는 영국 건축가 헤더윅 작품 30점…‘헤더윅 스튜디오’展

-

[2023.06.27] 감성을 큐레이팅하다

-

[2023.06.26] 구글 신사옥 구상한 영국의 다빈치, 헤더윅

-

[2023.05.08] 게르하르트 리히터에서 신타 탄트라까지 격이 다른 아트 컬렉션 가득…설해원(雪海園)③

-

[이지윤의 아트 에콜로지] 예술적 경험으로 태어나는 신 기념비 시대

-

[이지윤의 아트 에콜로지]서구 은행은 왜 미술품을 모으나

-

[이지윤의 아트 에콜로지] ‘예술적 경험’이 최고의 투자

-

[이지윤의 아트 에콜로지] 좋은 건축과 좋은 건축주

-

[2022.08.24] “정통 미술의 진수를 보여드릴게요”

-

[Opinion: 이지윤의 퍼스펙티브] 최정화가 카타르 월드컵 초대 작가가 된 까닭은

-

[이지윤 큐레이터의 은밀한 미술인생] 40년의 여정, 공공미술과 조각의 인문학적 새 지평 열어

-

[이지윤 큐레이터의 은밀한 미술인생] ‘지금’을 녹여낸 사진 같은 회화

-

[이지윤 큐레이터의 은밀한 미술인생] 역사 속 트라우마 예술로 시각화… 과거에 비추어 현재 조망 성찰케

-

[이지윤 특별 기고] 미술시장 ‘서울의 봄’, 아름다운 꽃을 피울 수 있을까

-

[이지윤 큐레이터의 은밀한 미술인생] 당대 세계미술 흐름 앞선 ‘실천가’… 지난 10년 가장 핫한 여성작가

-

[이지윤 큐레이터의 은밀한 미술인생] 카메라로 그린 추상화 거대사회 속 개인 존재 묻다

-

[이지윤 큐레이터의 은밀한 미술인생] 형식·관념 뒤집기로 시대에 저항

-

[이지윤 큐레이터의 은밀한 미술인생] 일상의 물건들을 한 시대의 풍경으로

-

[이지윤 큐레이터의 은밀한 미술인생] 죽은 동물 통해 삶의 화두를 던진, 그만의 ‘메멘토 모리’

-

[이지윤 큐레이터의 은밀한 미술인생] 힌두철학서 얻은 영감, 물질에너지 넘실대는 시공간으로 그려내

-

[2022.01.25] 전시장 휘몰아친 한국산 파도…물멍에 빠진 런던 관객들

-

[이지윤 큐레이터의 은밀한 미술인생] 관찰, 실험, 상상…마법 같은 혁신적 회화 만드는 ‘21세기 피카소’

-

[Nov 29, 2021] In Between Present and Future: LUX

-

[이지윤 특별기고] “중견 작가군, 안목있는 콜렉터, 기업 인프라가 매력”

-

[Oct 15, 2021] Frieze Week London And Beyond: 5 Essential Exhibitions To See

-

LUX: New Wave of Contemporary Art open at 180 Studios until December 2021

-

[2021.10.15] [월드&포토] 런던 홀린 마법…한국의 파도와 모란도 미디어 아트

-

[2021.10.07] 런던 180스튜디오에서 ‘럭스’ 전시…새로운 미디어아트 물결

-

[2021.07.23] 런던올림픽 벽화로 유명세 `신타 탄드라` … `설해원`리조트서 최신작 선보여

-

[2021.07.15] 명품 불가리, 화려한 색채 향연…형형색색 사슬·구슬에 반하다

-

[2021.07.15] 양양서 만나는 세계 미술명장 작품

-

[2021.07.14] ‘설해원雪海園 아트 프로젝트’ 단독 공개

-

[2021.07.13] 불가리 컬러(BVLGARI COLORS) 전시회 개최…숨 프로젝트 현대 미술작품도 공개

-

[2021.07.13] 불가리 컬러 전시회 개최…전 세계 최초

-

창조산업과 예술경영의 시대의 도래

-

[이지윤 칼럼] 산업혁명 종주국 영국이 ‘멘털 캐피털’에 꽂힌 이유

-

[이지윤 큐레이터의 은밀한 미술인생] 억압에 저항, 파괴적 창조… 행동하는 예술정신

-

[이지윤의 art TALK(20)] 조각 거장 안토니 곰리, 로열아카데미에 서다

-

[이지윤의 art TALK(19)] 상하이 ‘웨스트 번드’ 르네상스

-

[이지윤의 art TALK(18)] 프리즈 아트 페어

-

[이지윤의 art TALK (13)] 컬렉터이자 큐레이터 주세페 판자 ‘빌라 판자’

-

[이지윤의 art TALK(12)] 빅토리아 앨버트 미술관에서 만난 멕시코 혁명 예술가 프리다 칼로: MAKE HER SELF UP

-

[이지윤의 art TALK(11)] 테이트 모던의 특별전 PICASSO 1932’ LOVE, FAME, TRAGEDY

원치 않을 때 사고, 갈망할 때 내놓는다 [김지은의 아트 레이더]

(2) 현대미술사를 움직이는 빅컬렉터 래리워시

만배로 돌아온 컬렉팅의 비결

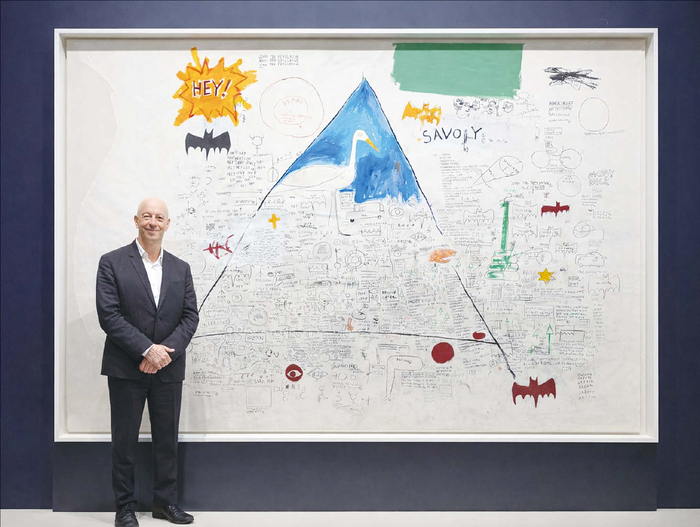

바스키아의 원조 컬렉터이자 미술 시장의 설계자로 불리는 래리 워시(Larry Warsh). 작품명은 ‘무제(Untitled), 1986’. (‘숨프로젝트 제공, 강총명 스튜디오 촬영)

생산된 지 40년이 훌쩍 넘은, 낙서투성이의 고장 난 냉장고가 요즘 ‘핫’하다. 모시기 힘든 귀한 몸이 된 이유는 낙서의 주인공들 때문이다. 장 미셸 바스키아, 키스 해링, 팹 파이브 프레디 등 1980년대 미국 스트리트 아트 거장들과 힙합 스타들의 태깅(Tagging, 이름 꼬리 붙이기)으로 꽉 차 있다. 언더그라운드 영화계의 뮤즈 패티 애스터가 주인이었던 뉴욕 이스트 빌리지 1호 갤러리 ‘펀 갤러리(Fun Gallery)’ 한구석에 놓여 있었다.

이른바 ‘재미있는 냉장고(Fun Fridge)’. 문뿐 아니라 측면까지 낙서로 뒤덮여 3D 입체 캔버스를 방불케 하는 이 냉장고는 ‘거리의 아이들’의 방명록이자 공동 캔버스였다. 1980년대 뉴욕의 힙합·그래피티·클럽·갤러리가 서로를 증폭시키던 집단적 에너지를 그대로 보존한 타임캡슐을 소장한 사람은 누구일까? 바로 바스키아의 원조 컬렉터이자 미술 시장의 설계자로 불리는 래리 워시(Larry Warsh)다. 그가 소장했다는 이력만으로도 작품가에 프리미엄이 붙는, 이른바 ‘워시 효과(Warsh Effect)’의 주인공이다. 그가 냉장고를 사들인 것은 1982년, 이들이 스타가 되기 훨씬 전이었다.

2024년 소더비에서는 키스 해링의 ‘지하철 드로잉’ 31점이 예상가를 30% 이상 웃도는 총 920만달러(약 130억원)에 전량 낙찰됐다. 체포를 무릅쓰고 지하철역 빈 광고판 검은 종이에 분필로 기습적으로 그린 현장 작업은 대부분 소실돼 원본 자체가 극도로 희귀하다.

2015년 브루클린 미술관 전시 이력에 소장자가 래리 워시이니, 진위 여부는 물론 최고 수준의 관리 상태라는 신뢰가 가격에 반영됐다. 워시는 공공장소인 지하철을 캔버스 삼아 ‘누구나 볼 수 있는 예술’을 구현한 해링의 가치를 일찌감치 알아봤다. 물론 작가가 뜨기 전이다. 그리고 40년을 기다려왔다.

문뿐 아니라 측면까지 낙서로 뒤덮인 ‘재미있는 냉장고(Fun Fridge)’는 뉴욕 이스트 빌리지 1호 갤러리 ‘펀 갤러리(Fun Gallery)’ 한구석에 놓여 있었다. 작품명은 ‘Untitled(Fun Fridge), 1982’. (숨프로젝트 제공, 강총명 스튜디오 촬영)

2017년 바스키아의 1982년 작 ‘무제(해골)’가 소더비에서 1억1050만달러(당시 환율로 1248억원)에 낙찰됐다. 워시는 같은 해 제작된 동일 사이즈의 작품 ‘턱뼈(Jawbone)’를 당시 단돈 1만달러(약 1300만원)에 구입했다. 1만 배가 되어 돌아온 가격표. 하지만 워시가 본 미래는 페인팅만이 아니었다. 바스키아 사망 직후, 그는 작가가 남긴 평범한 노트 8권을 사들였다. ‘가장 사적이면서도 시적인 생각의 집’임을 직감한 것이다. 총 160쪽 분량의 이 노트 가격은 당시 ‘현대 제네시스 한 대 값보다 아래’였다. 이 노트와 냉장고, 그리고 다른 대작들과 함께 워시가 직접 서울을 찾았다. ‘장 미셸 바스키아: 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들’ 전시에 기꺼이 작품을 대여한 이유는 전적으로 이번 전시의 독창적인 기획력 때문이었다.

“이번 서울 전시는 바스키아를 ‘1980년대 뉴욕’이라는 지역적 레이블에 가두지 않았습니다. 회화로만 소비되던 그를 ‘기호의 계보’ 속으로 재배치했죠. 반구대 암각화에서 훈민정음, 추사로 이어지는 한국의 기호사와 병치한 구성은 바스키아의 언어를 인류 보편의 기호사로 확장했다는 점에서 큰 의미가 있습니다.”

특히 워시 소장의 노트북 8권이 월드 프리미어로 공개된 전시실 ‘단어의 신전’에서는 노트에 쓰여진 단어들을 소리 내 보고, 거대한 캔버스 위 ‘백학’과 ‘박쥐’ 사이 아직 풀리지 않은 기호를 해독하려 오래 머무는 관객들이 눈에 띄었다. 작품 앞에 10초 이상 머물기 힘든 요즘 보기 드문 현상이다. 거리의 낙서가에서 ‘언어의 조형가’로 새롭게 정의된 바스키아를 만나는 순간이다.

“시서화 문화에 근간을 둔 우리 예술은 ‘그리는 회화’가 아니라 ‘쓰는 회화’이고, 바스키아는 이를 뉴욕 거리에서 실현했습니다. 이번 전시는 문자와 회화의 관계를 다시 묻는 시도입니다. 과잉 정보의 시대에 누구나 직관적으로 공감할 수 있는 언어는 무엇인지, 그가 남긴 낱말 속에서 언어의 본질을 되묻게 됩니다. 그의 예술은 완결이 아니라 과정이며, 읽는 것이 아니라 듣고, 보고, 느껴야 하는 언어입니다.”

9개국 40명의 개인 컬렉터들에게 미술관급 작품의 대여를 이끌어낸 전시총괄 이지윤 큐레이터의 말이다. 바스키아의 기호체계를 동서양의 ‘해석학적 교차’를 통해 새롭게 읽으려는 기획이 빅 컬렉터들의 마음을 움직인 것이다. 워시에게 신진 컬렉터들을 위한 조언을 부탁했다.

“가격을 보지 말고 ‘미술사’를 보십시오. 저는 지금과는 매우 다른 시대에 미술품을 사기 시작했지만, 늘 열정과 직관을 갖고 이 예술가들이 미래에 왜 중요한 존재가 될지 비전을 고민하며 수집했습니다. 특히 ‘글로벌한 예술 담론’에 기여하는 작품을 중요하게 생각합니다. 작품을 수집할 때는 언제나 그 작품이 가장 빛날 최종 무대까지 염두에 둡니다. 이번 ‘단어의 신전’처럼 말이죠.”

워시는 단순한 수집가를 넘어 예술가의 생각과 언어를 엮어내는 기획자로도 유명하다. 바스키아, 워홀, 웨이웨이 등의 어록을 담은 ‘isms 시리즈’의 편집자로서 작가의 철학을 세상에 전파해온 그는 요즘 트레이시 에민, 바바라 크루거 등 파워풀한 여성 아티스트들과 작업한 희귀 컬렉션 ‘아트카(Art Cars)’에 집중하고 있다. 운전면허도 없는 뉴요커의 자동차 컬렉션이라니.

“저의 관심은 자동차 자체가 아니라 예술·팝컬처·자동차가 교차하는 지점입니다. 이 컬렉션 전체가 50년 뒤 어떤 의미를 갖는지가 저에게는 더 중요합니다. 저는 ‘지금’이라는 시간을 모으는 중입니다.”

안목과 시간이 결합할 때 미술사는 새롭게 쓰이고, 각주로 처리될 작품 가격 역시 안목이 증명해낸 역사적 기록의 일부가 된다. 기억하자. 그는 아무도 원치 않을 때 작품을 모았고, 누구나 갈망할 때 비로소 세상에 내놓으며 예술의 가치를 높여왔다는 사실을.

김지은: 방송인 , ‘디어 컬렉터’ 저자

출처: 매경이코노미 제2345호 (2026.01.28~02.03일자)